Was ist Lernen durch Engagement?

»Lernen durch Engagement (LdE) [auch bekannt als Service Learning] ist eine Lehr- und Lernform, die gesellschaftliches Engagement von Schüler*innen mit fachlichem Lernen verbindet.«

Seifert, Zentner & Nagy, Praxisbuch Service-Learning

Lernen durch Engagement trägt zu folgenden Zielen bei:

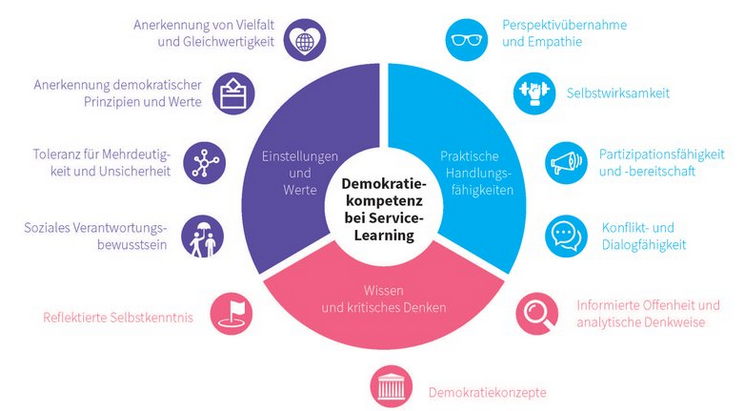

Demokratie und Zivilgesellschaft stärken: Kinder und Jugendliche erleben, dass sie Gesellschaft mitgestalten können. Sie erwerben Demokratie- und Sozialkompetenzen und werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt.

Schule und Lernkultur verändern: Kinder und Jugendliche planen und unternehmen ihre Engagementvorhaben selbstständig und reflektieren ihre Erfahrungen gemeinsam in der Schule. Die Inhalte des Bildungsplans werden für die Unternehmungen nutzbar gemacht und als relevant erlebt.

Schüler*innen …

… setzen sich in Kunst und Deutsch mit den Potenzialen und Gefahren sozialer Netzwerke auseinander

und

entwickeln hierzu eine Handreichung in »Leichter Sprache« für andere Jugendliche, um damit andere, inklusiv arbeitende, Bildungseinrichtungen in ihrem Stadtteil zu unterstützen.

… lernen in Biologie das Sinnesorgan Haut und im Technikunterricht verschiedene Energiearten kennen

und

engagieren sich für die Deutsche Krebshilfe, indem sie die Sonnenschutzmaßnahmen in einem Kindergarten prüfen und über wirksamen Sonnenschutz beraten.

… arbeiten in Politik zu den Themen Krieg, Flucht, Asyl und der Situation von Geflüchteten

und

erkunden gemeinsam mit jugendlichen Menschen mit Fluchterfahrung ihre Stadt, um einen Stadtplan für Geflüchtete und internationale Gäste zu entwickeln.

Die Formen, die LdE annehmen kann, sowie die Inhalte des Engagements, sind so vielfältig, wie die Rahmenbedingungen und Ziele der Schule, Fächer, Lehrkräfte, Schüler*innen, Engagementpartner*innen. Die jeweiligen Fachinhalte fließen in das Engagement ein, die Umsetzung wird wiederum Bestandteil der Note. Entlang von sechs Qualitätsstandards lassen sich die Vorhaben nach Bedarf ausgestalten.

Wichtig zu wissen: LdE-Vorhaben erfüllen die Anforderungen an fachliche und überfachliche Kompetenzen, wie sie in den Bildungsplänen formuliert sind, und sind damit Teil des Unterrichts.

Den organisatorischen Rahmen findet LdE z.B. in Verbindung des Fachunterrichts mit Projektwochen, in fächerübergreifenden Unterrichtsformen/Projekten, in Wahlpflichtkursen oder als eigenes Fach »Verantwortung«. Die Dauer ist dabei ganz unterschiedlich – von einigen Wochen bis zu einem ganzen Schuljahr.

Literatur:

A. Seifert, S. Zentner, F. Nagy: Praxisbuch Service-Learning. »Lernen durch Engagement« an Schulen. Mit Materialien für Grundschule und Sekundarstufe I + II, Beltz, 2., aktualisierte Auflage 2019